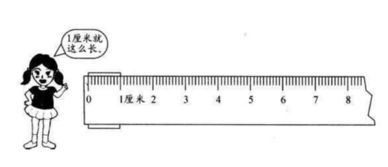

一里等于500米。你有没有想过,我们平时说的“一里”,究竟有多长呢?是不是觉得这个问题有点儿奇怪,甚至有些无聊?别急,让我带你一起探索这个看似简单的问题,揭开“一里”背后的故事。

一里,究竟有多长?

你知道吗,一里,这个看似普通的长度单位,其实有着悠久的历史和丰富的文化内涵。在古代,一里是一个非常重要的计量单位,它不仅用于测量路程,还与土地、农业、社会生活等方面息息相关。

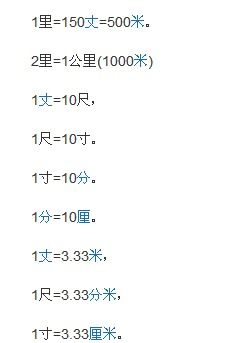

那么,一里究竟等于多少米呢?根据可靠的资料,一里等于500米。这个标准是在1929年民国时期推行的计量改革中确立的,也就是我们常说的“一市里”或“一华里”。

历史的足迹:一里的演变

要了解一里的长度,我们不得不追溯到古代。在中国古代,一里的长度并不是固定的,它随着历史的发展而有所变化。

最早的一里可以追溯到先秦时期。据《春秋·谷梁传》记载,古时候的一里是三百步。那么,一里究竟有多长呢?这还得从古代的步长制度说起。

在古代,步长制度并不统一。比如,周朝的一步大约是1.4米左右,而秦汉时期的一步则大约是1.5米左右。因此,周朝的一里大约是415米左右,而秦汉时期的一里则大约是500米左右。

随着时间的推移,一里的长度逐渐统一,并沿用至今。1929年民国时期,一里被正式规定为500米,也就是我们今天所说的“一市里”。

一里的应用:从古代到现代

一里作为长度单位,在古代有着广泛的应用。它不仅用于测量路程,还用于土地丈量、建筑规划、军事行动等方面。

在古代,土地丈量是农业生产的基础。一里作为长度单位,被用来衡量土地的面积。比如,井田制下的一里是九百亩,也就是长宽各三百步的正方形土地。

此外,一里还用于建筑规划。古代的城市规划、宫殿建设等,都离不开一里的长度单位。

到了现代,一里虽然不再是官方的长度单位,但它仍然在我们的生活中发挥着作用。比如,在描述长跑比赛的距离时,我们仍然会用到“一里”这个概念。

一里的文化内涵

一里不仅仅是一个长度单位,它还蕴含着丰富的文化内涵。

在中国古代,一里与农业、土地、社会生活等方面紧密相连。它不仅是丈量土地的工具,更是古代社会生产、生活的重要标志。

此外,一里还与诗词、文学、艺术等方面有着密切的联系。许多古代诗词中,都提到了“一里”这个概念,如“千里送鹅毛,礼轻情意重”等。

一里的未来:与时俱进

随着科技的发展和社会的进步,一里这个古老的长度单位,也在不断地与时俱进。

如今,我们有了更加精确的测量工具,如尺、米、千米等。但在某些特定的场合,一里这个概念仍然具有独特的意义。

未来,一里可能会继续存在于我们的生活中,成为连接过去与未来的桥梁。

一里这个看似简单的长度单位,其实蕴含着丰富的历史、文化和科技内涵。让我们一起探索这个小小的“一里”,感受它带给我们的惊喜和启示吧!